Pour ne pas oublier, per non dimenticare. Ci voleva un Bertini per riuscire a creare un’icona, convincente come una riflessione e personale come un’emozione, nella guerra del Golfo. Ci voleva qualcuno che continuasse a pensare all’artista come a un sismografo del suo tempo, che ha ancora il coraggio e l’entusiasmo dello scandaglio e dell’impegno, per trasformare una visione spersonalizzata, asettica e indolore, come quella di questa guerra, in qualcosa di sentito e di vissuto. A prescindere dalla necessità di questa particolare guerra, ci voleva qualcuno che da un lato non si lasciasse irretire nella novità del flusso di immagini, che ha fatto da commento alla guerra del Golfo, e che la riportasse alla sua costante di radice aggressiva, trasponendola dalla cronaca e dalla satira al mito. E questo per non lasciarci trascinare dalla corrente e ricordarci che una guerra, per quanto pulita, per quanto giusta, è sempre, anzi oggi più che mai, una guerra. Dall’altro ci voleva qualcuno che, come Bertini, un’esperienza della guerra alle spalle ce l’aveva – non necessariamente di questa, ma di tutte le guerre, che sapesse cioè qual è il suono, il sapore, quali sono gli odori, i rumori, gli orrori, i gesti della guerra – per far risuonare nell’intimo sensazioni ed emozioni dimenticate e forse mai vissute se non come retaggio del passato. Perché, per non dimenticare, bisogna prima ricordare, e il ricordo, anche di un evento storico, non nasce né dalle verità ufficiali, né da quelle ufficiose, ma si sedimenta e si consolida attraverso le nostre private emozioni, attraverso quei particolari che hanno la forza di diventare dei simboli e che prendendoci alla gola ci entrano nel cervello attraverso le viscere.

La guerra del Golfo sarà ricordata come l’inizio di una nuova era nel campo dell’informazione. L’era della guerra a copertura televisiva totale che ha lanciato l’immagine della guerra spettacolo. Bastava accendere il televisore a qualunque ora del giorno e della notte per collegarsi in diretta col “teatro degli avvenimenti”.

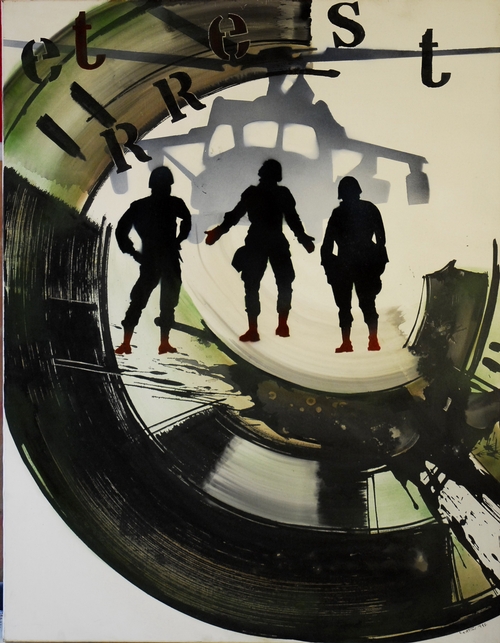

Sulle sabbie rosa dorate del deserto spiegamento di truppe organizzate. Nel cielo di un irreale imperturbabile blu cobalto le rotanti pale degli elicotteri che volteggiavano con la disinvoltura di grandi libellule e lo sfrecciare degli aerei e dei missili a bersaglio garantito. La nuova immagine della guerra era quella di uno scenografico gioco tecnologico in cui tutte le “varianti” – cioè i bersagli, i morti e i feriti – erano già state anticipatamente programmate, previste e neutralizzate, dal computer. La guerra diventava un evento indolore, asettico, anestetizzato, altamente stilizzato, trattato coi toni freddi di un intervento da sala operatoria con bisturi al laser, visto attraverso lo schermo di una simulazione da videogioco. Affidata alla imperturbabile impassibilità delle macchine l’immagine non disumana, ma a-umana di questa guerra ci deresponsabilizzava, promettendoci efficienza, e ci irretiva, catturandoci nelle fantasmagorie di un gioco delle parti da finzione filmica. Sprofondati nelle nostre poltrone, opachi del nostro posto di prima fila, in diretta con la storia sullo scenario del mondo, ci siamo immedesimati nel nostro ruolo di spettatori, invitati a uno spettacolo in cui era difficile distinguere la finzione dalla realtà. In attesa che il progetto del nuovo villaggio globale, messo in atto dall’istantaneità e ubiquità dell’informazione televisiva, si depositi nelle coscienze, viviamo tutti spaesati, senza efficaci strategie contro ambientali né sicuri punti di riferimento morale. In arte come altrove, le nuove generazioni non sembrano fare eccezione e si adeguano alla retorica vincente propugnata dai mass media. Sul piano individuale dominano il distacco e la freddezza. Su quello delle strategie operative vince l’esternazione più spettacolare. La tanto conclamata partecipazione dello spettatore non ha le caratteristiche di improvvisazione e creatività dei vecchi happening, ma si inserisce come applicazione di una serie di varianti già previste nel programma, proprio come nei videogiochi. In questo panorama, la generazione degli artistiche si è affermata negli anni sessanta, che gareggiava non in spettacolarità ma in emozioni, e che era più attenta alle esigenze di rinnovamento dei costumi e della vita quotidiana sul piano culturale e sociale che su quello delle ideologie, può attingere al serbatoio delle sue esperienze e strategie per affrontare criticamente l’impatto delle tendenze spersonalizzanti della società degli anni novanta. È il caso di Gianni Bertini che ha mantenuto ben chiara la sua idea dell’arte non come professione ma come modo di vivere.

Il quadro per lui non è un esercizio di abilità ma lo spazio di libertà attraverso cui dialogare con gli eventi e le trasformazioni in atto nel mondo. Non è uno specchio di ciò che accade, e non è nemmeno un diario. È un po’ tutte e due ma è soprattutto, il luogo in cui l’artista incontra ufficialmente la realtà che gli interessa, confrontandosi pubblicamente con essa, cercando di individuarne persistenze e cambiamenti e di esplicitarli attraverso le sue reazioni, emozioni, riflessioni critiche. Con la Mec-art Bertini aveva avuto il coraggio di compromettere il quadro con la complessa realtà dei media e di affrontare le Mythologies quotidiennes, i nuovi riti sociali, per ciò che promettevano sul piano della realizzazione di una nuova, più moderna, sensibilità messa a confronto con gli schemi profondi, coi richiami universali della natura umana. Ora, con questo ciclo, Bertini affronta la versione più aggiornata e onnicomprensiva con cui si rinnova il più radicale degli impulsi umani, il primordiale istinto aggressivo. Non si pone come giudice, anzi, poiché la cornice mitologica dei titoli delle sue opere attesta il distanziamento dalla contingenza degli eventi assieme alla caduta di ogni illusione. Al di là della novità di una guerra che è stata consapevolmente combattuta a colpi di immagine. Oltre che sul campo di battaglia, vi è la storia di sempre, l’umanità di sempre coi suoi prototipi ancestrali che ci confermano che nulla è già accaduto e che non accadrà ancora.

Ma non per questo l’artista rinuncia ad immedesimarsi nella vicenda, protagonista lirico che riporta alla propria persona quanto ha visto accadere da spettatore.

Con la televisione, lo aveva già notato Mac Luhan, non riusciamo più a proiettarci sullo schermo, ma è il flusso delle immagini ad invaderci con la luce che proviene dal video verso di noi. Le opere di Bertini nuotano invece controcorrente, più forte della corrente, che diventa un richiamo visivo stilizzato e a distanza.

Le centinaia di ore di trasmissione della guerra del Golfo si riducono a uno sfondo di sagome di cammelli, minareti, elicotteri, missili, soldati, carri armati e visori radar.

Ritorna in primo piano il corpo a corpo della pittura che in una scrittura convulsa di movimenti e gesti, si riappropria del suo diritto di espressione nell’intreccio di pensieri ed emersioni. In televisione sei sempre fuori. Qui sei tu che entri dentro, che diventi il protagonista di quanto accade nella liricità dinamica del primo piano. Sei tu che azioni le pale dell’elicottero che ruotano vorticosamente sollevando la sabbia del deserto. Sei tu che vibri allo scattare del meccanismo di caricamento del mitra, al ruotare della cloche degli aerei, al puntare dei missili e all’incendiarsi della scia di fuoco che emettono i motori nel sollevarsi da terra.

Finalmente ritorni al centro non di avvenimenti generici ma di comportamenti concreti, e spontanei come queste colate colore dell’inchiostro, che per risonanza ci creano le emozioni e le sensazioni e quindi, il ricordo, di ciò che non abbiamo mai vissuto.

Daniela Palazzoli, 1991