Il ciclo dell’Abbaco è stato presentato per la prima volta a Milano, Galleria Annunciata, nel dicembre 1978; poi a Genova alla Galleria Rotta, nel novembre 1979; ad Alessandria, Sala Comunale d’arte contemporanea nel gennaio 1980; a Roma, galleria Margherita, gennaio-febbraio 1980.

Il titolo è Abbaco. Tale denominazione del ciclo, indica la volontà dell’autore di ripartire su basi semplici e chiare alla vota di una revisione dei valori culturali, giunti a un punto morto o di crisi. L’ alfa e l’omega di questa posizione si può desumerla da due sue dichiarazioni.

“L’avanguardia è soprattutto un modo di vivere”: laddove l’accento è posto su una condizione di ricerca, non come professione, scelta di stile, o persino scelta di moda, bensì come fatto etico.

In altre parole, essere d’avanguardia vuol dire pagare di persona, rischiare la propria vita. “La gente è preferibile o ammazzarla o salvarla. Con Abbaco mi prefiggo di salvarla.” Affermazione questa che indica ancora un momento etico; salvare la gente da cosa? La risposta implicita è semplice: dalla “falsa coscienza”.

E in che modo? Ci soccorre un’altra affermazione di Bertini: “Se un pittore si vuole impegnare socialmente, che intanto si impegni a fare il pittore”.

Abbaco è una specie di scommessa; questa volta Bertini non “bertinizza”, né “bertineggia”.

Il ciclo di dipinti del periodo della Mec-art era costituito da riporti fotografici, realizzati su tela emulsionata, di simboli e emblemi della vita dell’Occidente: le macchine, gli aeroplani, le motociclette, lo sport, gli oggetti del consumismo, il tutto ampiamente corredato da aspetti della sessolatria imperante. In altre parole, i “nuovi riti e i nuovi miti” per dirla con Gillo Dorfles, costituivano la base tematica dell’artista toscano.

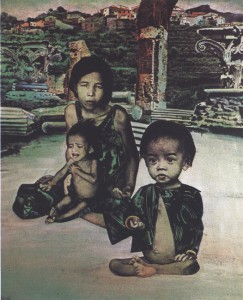

Il ciclo intitolato Abbaco espunge quasi del tutto tale iconografia; il riporto fotografico non traduce più in violenza visiva un quoziente mitopoietico, esibito in quanto tale; bensì organizza ogni volta una scena, con immagini composite e composte, in cui esseri umani stabiliscono una correlazione tra loro medesimi, e alla pari con il paesaggio di sfondo.

Dov’è la rottura? Su molti piani, simbolici, psicologici, sociologici, e soprattutto antropologici. Simbolicamente, il passaggio dall’esibizione dei feticci dell’età tecnologica agli esseri umani indica una introversione, e una ricerca di un centro conduttore. Psicologicamente, questa abolizione dell’estroversione macchinistica, con lo sbiadirsi della techne-eros vista come assoluto, apre un vuoto, un vero baratro psichico; nel senso che gli umani raffigurati devono ritrovare un senso, un valore, sia esistenziale che ontologico.

Sociologicamente dall’uomo a una dimensione del periodo della Mec-art (fruitore di tecnologia e di erotismo), si passa a un uomo a più dimensioni (il bambino e l’adulto; l’occidentale e l’orientale; il civile e il militare; il cittadino e il paesano; il laico e il religioso). Antropologicamente si attua una koinè, che non solo è di linguaggi e tradizioni diverse, bensì di destini umani, compresenti su un medesimo palcoscenico della storia.

Questo nuovo discorso di Bertini agisce, direttamente, sui contenuti dell’ontologia storica collettiva. Ogni suo dipinto è una metafora dell’irrisolta equazione del mondo. “Restare sul greto del fiume a contare i morti che passano non mi alletta”, ha scritto. Allora non rimane che ricostruire la realtà, concentrando spezzoni antropologici, lacerati e laceranti; spezzoni presi da distanze mentali e culturali; spezzoni non più da giustapporre, secondo la tecnica del collage, ma da far interagire, così spettrali, in uno spazio e in una atmosfera irreale, perché nel contempo diacronica e sincronica; spezzoni di realtà fotografica che la tecnica pittorica rende allucinanti.

Lavorando con colori acrilici sulla tela, i riporti fotografici in bianco e nero acquisiscono verdi acidissimi, bruni d’un colore marcio, gialli esangui. Il tutto provoca un impatto sensoriale nello spettatore di suprema sgradevolezza; talché egli non ha più davanti il colore caldo e vivo delle cose naturali, e nemmeno quello freddo e duro delle cose tecnologiche.

Alcune parti dei dipinti – i vestiti, in specie – sono carichi ancora del greve caos di segni, che caratterizzò il periodo informale di Bertini. Fuori di metafora: si sposa l’inferno della forma con l’inferno della figura.

Dal punto di vista strettamente iconologico, è interessante notare la ripetizione del tema + della donna col bambino, collegato a quello della madonna col bambino; collegato a questi due, è anche il tema della famiglia. Si tratta della ripresa dell’archetipo primordiale del vivente; cioè della struttura portante, a livello biologico e storico, di ogni società. Ebbene, Bertini mostra crudamente queste madri sempre in “paesaggi di disastro”: cimiteri, guerre, guerriglie, macerie, rovine presenti e passate. È arduo accettare lo choc. Da una parte c’è il sorr iso della vita, dall’altra la maledizione storica della catastrofe. Per il colore sopra descritto, per la distonia storico-sociale-mentale propria dei personaggi, per la voluta esibizione della banalità drammatica della cronaca: i dipinti di Bertini provocano uno spavento percettivo nel riguardante.

iso della vita, dall’altra la maledizione storica della catastrofe. Per il colore sopra descritto, per la distonia storico-sociale-mentale propria dei personaggi, per la voluta esibizione della banalità drammatica della cronaca: i dipinti di Bertini provocano uno spavento percettivo nel riguardante.

Una voglia di rimuovere, psicanaliticamente questo tipo di realtà. Non per niente, Gillo Dorfles ha dichiarato all’artista che “quei quadri sono i più brutti che abbia mai visto”. Si arriva, a questo punto, al nodo del problema. Qual’è l’originalità dell’esperienza bertiniana e nel contempo la ragione del rigetto da parte di molti?

Direi che il tutto si può riassumere nell’affermare che Bertini non solo tratta il materiale figurale fotografico esibendolo come vero e proprio kitsch percettivo e psicologico dell’uomo di oggi, bensì riduce a kitsch i contenuti della vicenda storica, dalla maternità alla rivoluzione, dalla tecnologia alla tradizione rinascimentale, e così via. Così facendo egli provoca una destabilizzazione culturale; provoca una crisi delle idee correnti e delle ideologie; mostra, nell’impatto che il visivo ha sull’anima di noi tutti, l’irrealtà drammatica di una commedia umana basata sulla coazione a ripetere dei comportamenti ciechi.

È la storia che diviene kitsch. Soprattutto per noi che vi siamo immersi; e gestiamo i nostri piccoli destini e rispecchiamo questi destini e il tutto nel poliedrico cristallo dei mass media.

Riccardo Barletta in Abbaco seguito da un percorso, 1981

________________________________________________________________________

Abbaco è una allocuzione scaduta d’uso che significa abbecedario. Nel mio caso indica il proposito di ricominciare un discorso partendo dalla base. E non per niente ho assunto come fulcro della rappresentazione il nucleo più elementare: l’uomo, la donna e il bambino in rapporto ad una società dove l’orrore è quotidiano.

Certe referenze tratte da quadri d el passato vogliono solo indicare una continuità tra lo ieri e l’oggi.

el passato vogliono solo indicare una continuità tra lo ieri e l’oggi.

Talvolta la citazione ripropone scene di altre violenze, violenze antiche, per significare appunto che la violenza è sempre esistita. Inoltre il bisogno di guardare lontano dietro di noi è determinato dalla volontà di staccarsi dalla maniera consuetudinaria di architettare il quadro, sebbene alla fine sia soprattutto la presenza del paesaggio nello sfondo a suggerire l’idea di rivivere una struttura antica.

Questo paesaggio l’ho introdotto per sottolineare meglio le scene di violenza che succedono in primo piano: la cronaca è messa in discussione dal contrappunto. Se vi sono delle persone che sparano con la P38, esistono anche delle persone anonime che continuano ad operare oggi come sempre.

Forse il titolo di Abbaco oggi si potrebbe addire meglio ad altri che non a me. Infatti, sotto un certo profilo io non sono più all’abbecedario, ma scrivo già la Divina Commedia. Magari spero che anche i più giovani, che per ora si limitano, mettiamo a rappresentare San Giorgio e il drago, sappiano precisare chi è San Giorgio e che cosa fa il drago. E soprattutto trovino una maniera adeguata di ripresentare una figurazione.

Gianni Bertini*

dall’intervista di F. Gualdoni 1980